Pare addirittura che a quell’italiano poco conosciuto dall’altra parte del mondo, gli organizzatori avessero storpiato il cognome sulla lista di partenza. Pippo Gondola, secondo ricordi un po’ annebbiati dal tempo. Lui, del resto, c’era abituato: a quei tempi l’errore di trascrizione era quasi un classico. Cindalo, Ciondolo, e infine anche Gondola, magari perché, si sa, sui turisti orientali Venezia ha sempre esercitato il suo fascino.La cosa certa è che lui, Pippo Cindolo, quel giorno a Fukuoka cambiò il senso e il percorso della maratona italiana.

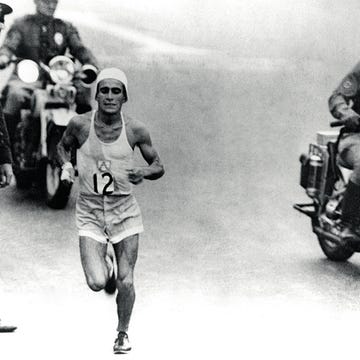

Un ricordo indelebile, scolpito nella storia dell’atletica italiana. La storia di un maratoneta diverso dagli altri, quasi solitario nei suoi allenamenti che all’inizio nessuno capiva, destino di tutti quelli che aprono nuove vie. Uno che arrivò in Giappone quasi per caso, con un viaggio rocambolesco, e pochi giorni dopo tornò in Italia forte di una prestazione che lo aveva portato tra i migliori al mondo. 2 ore, 11 minuti, 45 secondi. Primato italiano, e record personale abbassato di quasi quattro minuti.

Sognando la maratona

Le strade di maratona lo incantavano da qualche tempo. Non era certo uno sconosciuto, almeno a queste latitudini, dopo il bronzo agli Europei di Roma del 1974, un anno prima. Era stata la stagione del debutto, di quel 2:15'41" che gli era valso il primo titolo tricolore sulla distanza. Ma questa di Fukuoka era una storia diversa. Uno spartiacque. Per di più, ispirato da un grande della specialità, di cui Pippo era diventato buon amico: Frank Shorter.

Ne avevano parlato insieme, durante una tournèe in Brasile. “Frank mi raccontava che a quella gara tutti partivano come saette, e che se uno riusciva a stare nel gruppo poteva tirarci fuori la prestazione. Ti farò invitare dagli organizzatori, mi disse. E davvero segnalò quell’italiano che prometteva bene sulla distanza. Insomma, i giapponesi si fecero vivi: mi dissero che potevano ospitarmi, ma per il resto avrei dovuto pagarmi tutto da solo”.

Fu allora che Pippo rinunciò al grande sogno che cullava ormai da qualche tempo. Niente a che vedere con la corsa, però. Semmai con la vanità, che a volte affiora anche nei caratteri meno portati a coltivarla.

“Io avevo un desiderio un po’ particolare, tipico di quel tempo, metà degli anni Settanta. Volevo comprarmi una pelliccia di lupo, e un po' alla volta avevo messo da parte i soldi per poterla acquistare. Ma le parole di Shorter ormai erano nella mia testa, battevano come un martello. Chiesi in Federazione se fosse possibile trovare un biglietto per me e mia moglie, ma mi risposero che non riuscivano più a trovare un volo adatto. Allora mi feci da solo un piano di viaggio tremendo. Da Roma a Fukuoka in cinque scali, passando da Karachi, Nuova Delhi, Bombay e Bangkok. Due giorni di viaggio, col biglietto ridotto del cinquanta per cento grazie alla tessera universitaria. E naturalmente, addio pelliccia. Quei soldi li investii tutti nei biglietti aerei…”.

Cose dell'altro mondo

Fukuoka era un altro mondo. Capolinea del treno-proiettile, nel sud del Giappone, ci era passato Frank Shorter e prima di lui Dereck Clayton, stampando su quelle strade un primato mondiale. In seguito ci sarebbero passati altri eroi della corsa: Wanjiru, Gebreselassie, Gharib, Kebede, solo per fare qualche nome illustre. E quello era davvero un altro mondo, anche oltre lo sport: coreografico, incantevole, con tanto di breve incontro con l’Imperatore Hirohito in persona. Pippo ne restò colpito, e anche la fatica del viaggio aereo interminabile svanì in quel luogo così diverso dai nostri. Poi, naturalmente, arrivò il giorno della corsa. 7 dicembre 1975, un inverno che avrebbe cambiato molte cose.

“Fu davvero una corsa a perdifiato. Frank aveva vinto le quattro edizioni precedenti, ma quell’anno non venne e mandò al suo posto Bill Rodgers. Così, toccò a Jerom Drayton, canadese, che vinse in 2:10'09". Bill finì al terzo posto, io appena dietro di lui. E fu l’inizio di un’altra grande amicizia. Quando guardai il cronometro, mi prese un entusiasmo incredibile. Sapevo che quello era un tempo che cambiava tutto, in Italia. Telefonai alla Fidal, per avvisarli, e percepii lo stupore, prima ancora della gioia. Posso capire che non immaginassero un finale così”.

Antesignano

Eppure, in parte era scritto. Nel tipo di preparazione che Cindolo aveva intrapreso, certamente diversa e all’avanguardia. In vantaggio sui tempi. Le doppie sedute di allenamento, i quasi quaranta chilometri di lavoro giornaliero. Le sedute ad alta quota.

“Di quelle credo di poter dire, senza immodestia, di essere stato l’antesignano. Certo, mi isolavo parecchio, perché non erano in tanti a credere in quel tipo di lavoro. Ero considerato un solitario, uscivo a correre e dopo un po’ tutti si domandavano dove fossi finito. Come quella volta a Volodalen, in Svezia, quando durante un raduno me ne uscii tutto solo per andare a correre nei boschi col sole sempre sopra l’orizzonte e finì che incrociai un alce e rimasi appollaiato su un albero per un paio d’ore, con un impermeabile addosso e l’animale sotto che intanto si era addormentato, finché non arrivarono a prendermi Dio sa come, in elicottero… Pensandoci, è in quei giorni che nacque il soprannome di 'lupo dell’Irpinia'. Beh, sono di Avellino, anche se per continuare con la corsa mi ero trasferito prima a Bologna, nei Carabinieri, poi alla Panini Modena. Insomma, non mi dispiaceva che mi chiamassero così”.

In Italia, quel risultato ottenuto a Fukuoka andò subito dritto al cuore di chi sapeva di atletica. Al ritorno a Roma, Cindolo trovò la prima sorpresa proprio nell’atrio dell’aeroporto di Fiumicino. In prima fila ad attenderlo c’era il segretario generale della Fidal, mandato dal presidente Nebiolo in persona, non solo per complimentarsi: in una busta, Pippo si vide consegnare il rimborso delle spese che aveva affrontato per la trasferta.

Rivoluzione italiana

Quel “crono” lo aveva cambiato, anche nella percezione che gli altri avevano di lui. Per capire bene la portata di quella corsa irripetibile, usiamo le parole di un maestro d’atletica come Oscar Barletta, che la spiegò così: “Per capire la situazione, nel 1960 tra il primato mondiale di Abebe Bikila e quello italiano c’erano undici minuti di differenza. Il primo atleta che segnò una netta inversione di tendenza fu un sardo coriaceo, Antonio Ambu. Ma chi ci permise di affacciarci con dignità a livello internazionale fu un ragazzo che seguii per la prima volta ad un centro studentesco del Coni, a L’Aquila, nel 1963: si chiamava Pippo Cindolo, ed era un talento straordinario. Con lui, nel 1975, l’eccellenza mondiale era a meno di tre minuti”.

I capelli lunghi, i baffi, le basette da avventuriero: un moschettiere della maratona che non ha più avuto la fortuna che avrebbe meritato, come non solo il gran giorno di Fukuoka aveva dimostrato. Non era stato un exploit isolato, quello giapponese, e la dimostrazione arrivò sei mesi dopo, a Reggio Emilia.

Campionato italiano di specialità, Cindolo corse praticamente da solo e vinse in 2:11'50". Cinque secondi appena sopra il tempo di Fukuoka. A quel punto, pensare che quella grande prestazione fosse caduta dal cielo diventò impossibile. Primo, perché in maratona non si inventa nulla. Secondo, perché quel campione che aveva superato la soglia dei trent’anni aveva lavorato duro per arrivare a quell’obiettivo.

Giorni dannati

Riflettori puntati, quindi, e inizio dei giorni dannati. Poco tempo dopo la conferma di Reggio Emilia, Cindolo si presentò al via della maratona olimpica di Montreal. Era il 31 luglio 1976, e per l’occasione si era nuovamente formata la “confraternita degli amici runners”: lui e i due statunitensi, Shorter e Rodgers. “Ci mettemmo d’accordo: partiamo insieme e stiamo uniti il più possibile, poi ce la giocheremo alla fine e vedrete che qualcuno sul podio ci salirà”.

Sì, sarebbe stato bello che Pippo avesse potuto rispettare questa strategia. Invece al decimo chilometro, mentre era accanto a Rodgers, sentì una fitta pazzesca e la sua corsa finì lì. Rottura del tendine d’Achille. Davanti, Rodgers continuò a fare il ritmo fin quasi a metà gara, in un gruppetto di sette atleti, poi Shorter, campione in carica, partì portandosi dietro il polacco Waldemar Cierpinski, che sembrò a tutti la soluzione a “trova l’intruso”, finché a sette chilometri dal traguardo non piazzò lo spunto decisivo per andare a prendersi l’oro, piantando in asso il campione americano.

Da segnalare che in quella gara finirono ai primi posti due italiani. Franco Fava fu ottavo, Massimo Magnani tredicesimo, a dimostrare che l’esempio di Pippo Cindolo, eroe sfortunato in Canada, aveva fatto breccia. Di lì a poco, la scuola dei maratoneti italiani avrebbe vissuto momenti di gloria.

Ripensandoli, non bisognerebbe mai dimenticare quel 7 dicembre 1975, a Fukuoka. E quel campione a cui avevano manomesso involontariamente il cognome sulla starting list. Lasciandone intatti talento e furore agonistico.